OKはり灸マッサージに来院される方は、基本的に何らかの不快症状の改善を求めて来院されます。

様々な症状の方が来院されます。

そういった方のうち、少なくない比率で、

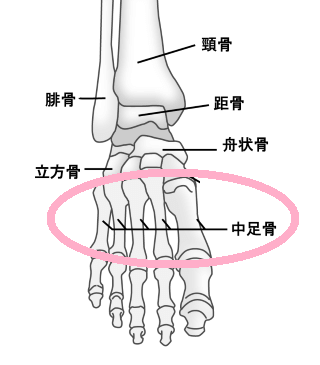

「足の第2中足骨と第3中足骨の間隔が狭くなっている」

人が、いらっしゃいます。

この事実に私(院長)は、2年ほど前から気付いていました。

なぜ気付いたか?と言えば、その頃から、鍼治療のルーティンで、手足の中手骨間、中足骨間に鍼をするようになったからです。

そうすると、足の第2中足骨と第3中足骨の間に鍼が入らない人が結構いる、ということに気付いたのです。

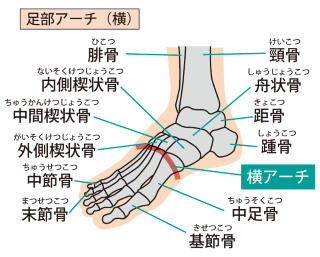

アーチの低下は体に衝撃を与えやすい

この「足の第2中足骨と第3中足骨の間隔が狭くなっている」という現象は、「足のアーチの低下」から起こった現象です。

ひどい人になると、第3中足骨と第4中足骨の間、第4中足骨と第5中足骨の間、まで狭くなっている人もたまにいます。

「足のアーチの低下」は、当然、その上に悪影響を及ぼします。

車でいえば、サスペンションが利いていない状態ですので、二足歩行の人間においては、体にもろに衝撃が伝わってしまうでしょう。

こういった方は、足だけでなく、股関節、骨盤の仙腸関節、背骨などの関節機能も低下していて、関節が固まってしまっている状態、すなわち、サスペンションがほとんど利いていない体、となっています。

当然、不快症状を呈しても何ら不思議ではありません。

効果的な治療には、皮膚・筋膜・筋肉・関節を総合的にゆるめることが必須

私(院長)は、「あらゆる不快症状は関節機能障害が発生源である」という立場をとっています。

筋肉が凝ると感じる場合でも、その奥に隠れて必ず関節機能障害が存在しているのです。

ですので、「筋肉だけを一時的に他力でゆるめる施術(マッサージ、操体法、など)」では、治療直後は良くてもすぐに症状がぶり返してしまうのです。

効果的で長続きし、改善傾向に持っていく施術をするには、

「皮膚・筋膜、筋肉だけでなく、関節をしっかりとゆるめなければならない」

のです。

これを実現する最も優れた施術方法が、「鍼」なのです。

「マッサージをしてもすぐに元に戻ってしまうが、鍼は効果が長続きする」

と、多くの方がおっしゃるのは、鍼灸師が意識しているかどうかはともかく、鍼自体にそういったことを実現する威力が備わっているからです。

さらに施術者が、「関節機能障害を改善させる」という意識で施術をすれば、より効果は高いでしょう。

足のツボに鍼をすると首肩こりが楽になる理由

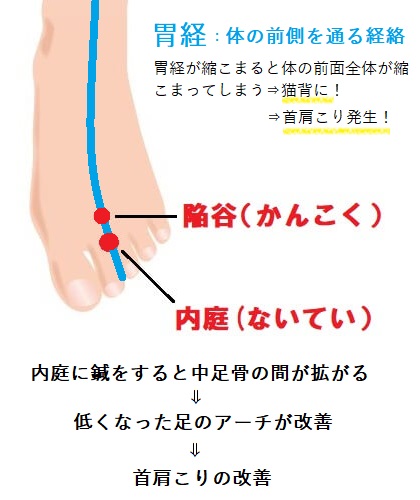

足の第2中足骨と第3中足骨の間が狭まっている場合、「内庭」に鍼をすると、ここが拡がります。

そうすると、体の不快症状が改善されることがあります。

これはどういうことかと言うと、

内庭に鍼をする

足の第2中足骨と第3中足骨の間が拡がる

足のアーチの低下が改善すされる

サスペンション機能がつく

首肩がゆるみ、結果、頭や顔の不快症状が改善する

という治効メカニズムが考えられます。

また、足の第2中足骨と第3中足骨の間は鍼灸医学における「経絡」という概念のうち、「胃経」が通っています。

メモ

- 陥谷・・・足の第2中足骨と第3中足骨の間にあるツボ

- 内庭・・・足の指の2番目と3番目に間にあるツボ

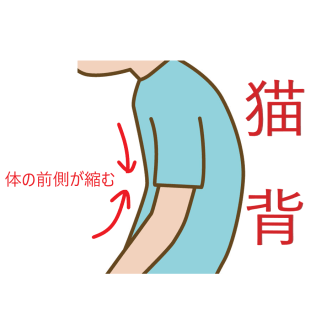

体の前側が縮んだ猫背の状態を正常に戻す働きも

「内庭」というツボは、頭顔面部の熱を引き下げる、という効果があると言われています。

胃経という体の前側の経絡が縮こまっているのを改善することにより、首肩が正常な位置に置かれ、結果、頭や顔の不快症状が改善するという治効メカニズムも、現時点では想定しています。

日々の臨床で、体を構造的に捉えて、症状に影響を与えている原因が何であるか探り続けることで、結果的にこのような独自の考察が生まれます。

その考察に基づいた治療で、実際に症状が改善していくのは嬉しいことです。

実際の臨床経験から、独自の治効メカニズムや、それに基づく治療スタイルを構築させて、日々精進しています。

私(院長)の治療コンセプトの基本は、

「構造が機能を規定する」

すなわち、体の骨格バランスを整えると体の機能は改善し、不快症状も改善する、

という、

「整体的視点からの鍼灸治療」

を実践しております。

私(院長)は、様々な治療法を知っていますが、今のところ、私にできる最善の治療が、「整体的視点からの鍼灸治療」です。

今後も、更なるレベルアップを図って、どんどん成長していきますので、

OKはり灸マッサージを、今後ともよろしくお願いいたします。